Wie wir uns ernähren hat einen großen Einfluss auf das Klima. Forscher an der Universität für Bodenkultur (BOKU) haben ausgerechnet, welche Ernährungsart am besten für das Klima ist. Das Ergebnis steht fest: Sich vegan und mit Bio-Lebensmitteln zu ernähren, verbraucht am wenigsten Fläche und produziert die geringste Menge an Treibhausgasemissionen.

Fleischkonsum um zwei Drittel zu hoch

Österreicher*innen essen zu viel Fleisch und andere Tierprodukte, erklärt Martin Schlatzer. Er ist einer der Forscher hinter der BOKU-Studie.“Im internationalen Vergleich weisen wir eine ähnliche Performance wie die meisten Länder innerhalb von Europa auf, gerade was den – gemäß der Empfehlungen der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung um zwei Drittel zu hohen – Fleischkonsum anbelangt“, so Schlatzer.

Der Großteil der Pflanzen, die wir anbauen, landet nicht direkt auf dem Teller, sondern macht erst den Umweg über die Viehzucht. Gibt man einer Kuh Kalorien in Form von beispielsweise Soja, dann verwendet sie nur einen kleinen Teil davon, um daraus das Fleisch zu machen, das wir Menschen später essen. Sehr viel Energie braucht die Kuh für lebenserhaltende Funktionen ihres Körpers. Würden wir das Soja, das wir der Kuh geben, einfach direkt essen, hätten wir am Ende des Tages viel mehr Kalorien, um uns selbst zu ernähren.

Mehr Tiere zu züchten bedeutet auch, dass mehr Treibhausgase entstehen. Das liegt daran, dass Tiere – wie Menschen auch – Verdauungsgase produzieren. Besonders die dabei entstehenden Treibhausgase CO2 und Methan belasten das Klima.

Bio-vegan am besten für die Umwelt

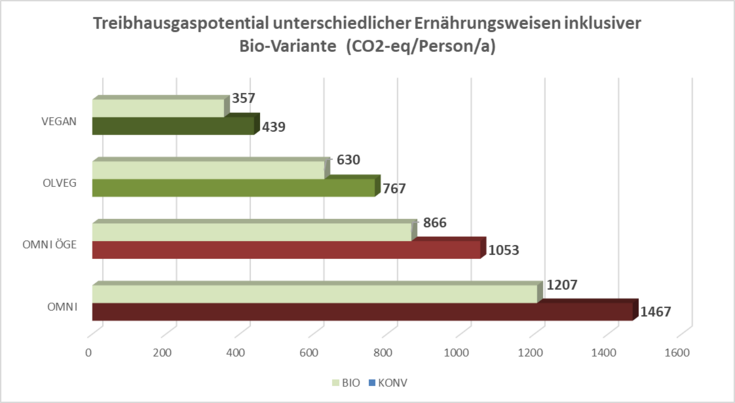

Die Ernährung ist für zwanzig bis dreißig Prozent aller Treibhausgase, die wir in Österreich produzieren, verantwortlich. Für die BOKU-Studie haben Martin Schlatzer und Thomas Lindenthal berechnet, wie sich dieser Wert mit der Ernährung verändert.

„Grundsätzlich werden die Treibhausgase die im gesamten Ernährungssystem anfallen, für das jeweilige Lebensmittel in der konventionellen sowie in der biologischen Variante berechnet“, erklärt Schlatzer die Studie. „Das umfasst die Treibhausgasemissionen, die zum Beispiel durch die Landnutzungsänderungen, also die Regenwaldzerstörung in Brasilien für österreichische Sojafuttermittelimporte, anfallen, sowie Transport, Lagerung, Kühlung – bis zu Konsumentin und Konsument. Die Angaben für die Treibhausgase CO2, Methan und N2O, die entlang der Ernährungskette anfallen, werden dann in Form von CO2-Äquivalenten zusammengefasst dargestellt.“

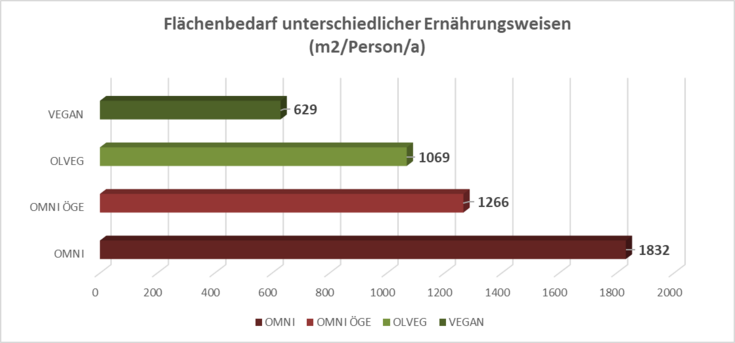

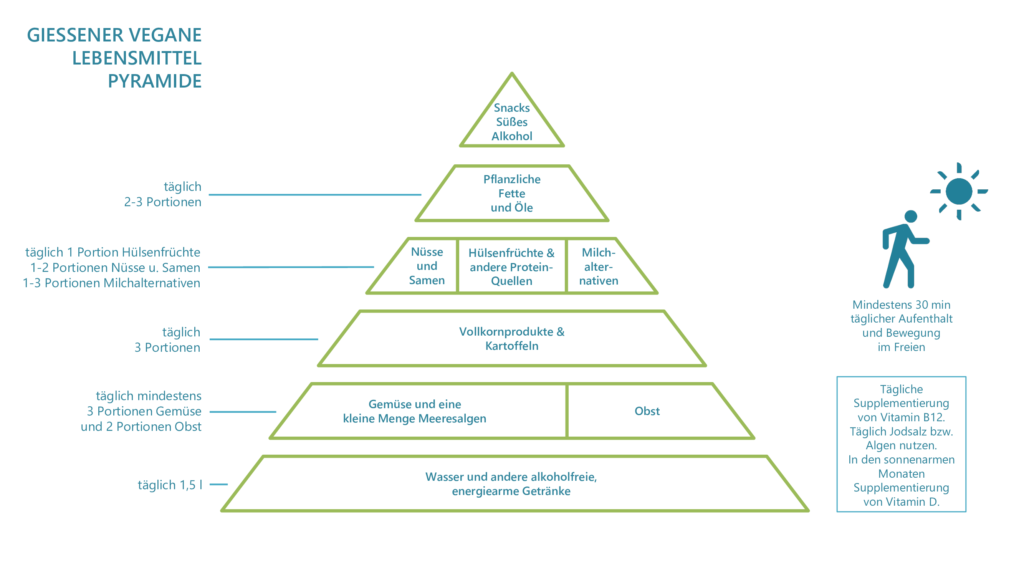

Diese Berechnungen haben ergeben, dass die „typische“ österreichische, durchschnittliche Ernährung (OMNI) am meisten Treibhausgase produziert und am meisten Land verbraucht. An zweiter Stelle steht die an die Österreichische Gesellschaft für Ernährung (ÖGE) angepasste Ernährung (OMNI ÖGE), gefolgt von der ovo-lacto-vegetarischen Variante gemäß Gießener Ernährungspyramide (OLV), bei der kein Fleisch oder Fisch, aber Eier und Milchprodukte konsumiert werden. An letzter Stelle steht die vegane Variante gemäß Gießener Ernährungspyramide (VEGAN), bei der nur pflanzliche Produkte konsumiert werden. Der Unterschied wird noch einmal größer, wenn Bio- statt konventionellen Lebensmitteln konsumiert werden.

Copyright: CC BY-SA 4.0. Grafik: TempTisch / Wikimedia commons.

Auch Politik müsse Maßnahmen ergreifen

Man kann in puncto Klimawandel also viel bewirken, indem man sich vegan ernährt. Doch können die Konstument*innen wirklich die gesamte Last dieser Entscheidung tragen?

„Ich denke es bedarf hinsichtlich jeglicher nachhaltiger Transformation mehrere Ebenen“, sagt Martin Schlatzer. „Auf der einen Seite die Einzelperson, die die Umwelt- und Klimarelevanz von Ernährungsweisen nachvollziehen kann und auch den Willen dazu aufbringt, das Ernährungsverhalten entsprechend anzupassen. Die Politik ist vor allem gefragt, wenn es um die Rahmenbedingungen geht. Hier könnte die Einbeziehung der externen Umweltschäden in die Kostenkalkulation von Produkten erfolgen, die Bevorzugung von nachweislich umweltverträglichen Produkten und auch die Aufklärung sowie Förderung von entsprechenden Ernährungsstilen.“ CO2-Steuern oder höhere Besteuerung von Lebensmitteln mit hohem Fett- und Zuckergehalt, wie sie es schon in anderen Ländern gibt, könnten hier Vorbild sein.

Wer Tipps braucht, um mehr vegane oder vegetarische Gerichte in den Alltag zu integrieren, dem steht im Internet eine unendliche Menge an Informationen sowie eine wachsende Community zur Verfügung. Bei gesundheitlichen Bedenken in Bezug auf die Ernährung ist es ratsam, mit der Hausärztin oder dem Hausarzt zu sprechen.

Foto: Jakob Vegh/BOKU Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit.

Hier geht es zur Studie: Schlatzer M. und Lindenthal, T.(2020): Einfluss von unterschiedlichen Ernährungsweisen auf Klimawandel und Flächeninanspruchnahme in Österreich und Übersee (DIETCCLU). Endbericht von StartClim2019. BinStartClim2019: Weitere Beiträge zur Umsetzung der österreichischen Anpassungsstrategie, Auftraggeber: BMLFUW, BMWF, ÖBf, Land Oberösterreich.