Österreich muss in Zukunft die Endlagerung von etwa 3660 Kubikmetern radioaktiven Abfalls sichern. Bis jetzt lagern wir 11.200 Fässer zu je 200 Litern Atommüll in Seibersdorf in Niederösterreich. Die Suche nach einem passenden Ort gestaltet sich schwierig, da ein Endlager grobe Probleme für die Umwelt bedeuten könnte.

11.200 Fässer mit Atommüll

Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit arbeitet an einem Nationalen Entsorgungsprogramm für ein Endlager, der Entwurf liegt bereits vor. Das Ziel ist, zu entscheiden, wie und wo der radioaktive Abfall gelagert werden soll. 300 Jahre lang muss die Lagerstätte mindestens überdauern, so lange sind die 3600 Kubikmeter kurzlebigen Atommülls schädlich. Die restlichen 60 Kubikmeter langlebigen Mülls müssen 1000 Jahre gelagert werden.

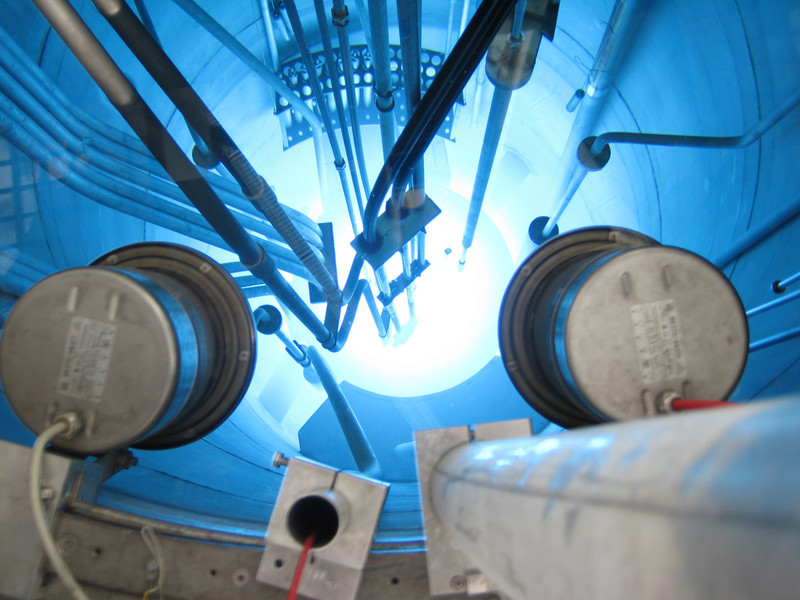

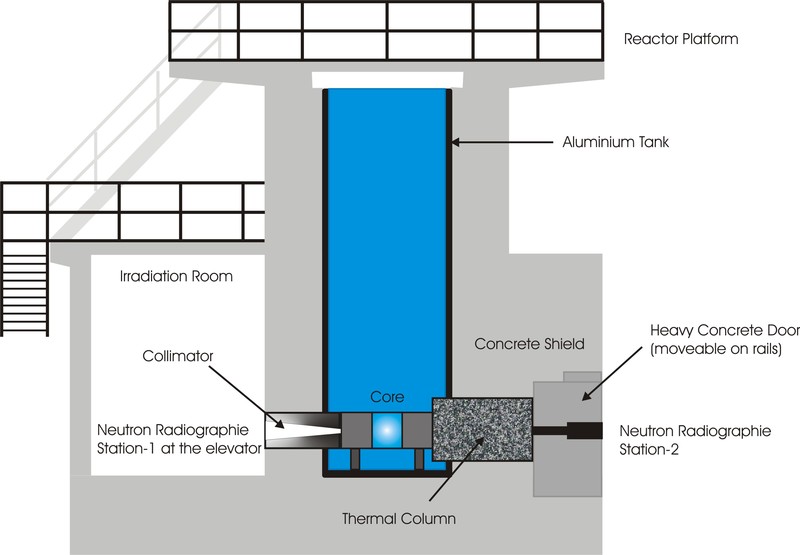

Österreichs Atommüll ist ausschließlich schwach- oder mittelradioaktiv, er stammt unter anderem aus Krankenhäusern, wo radioaktives Material für Behandlungen und Untersuchungen eingesetzt wird. Anders als der radioaktive Abfall der TU Wien. Die TU verwendet hochradioaktives Material, 3,5 Kilogramm Uran, die aus den USA geliefert wurden. Das Uran wird im Reaktor der TU zu Lern- und Forschungszwecken eingesetzt. Der sechs Meter hohe Reaktor steht im Atominstitut im Prater, er ist ein sogenannter Swimmingpool-Reaktor, da sein Kern mit Wasser gefüllt ist, durch den man die Brennstäbe am Boden sehen kann.

Der Reaktor wurde von 1959 bis 1962 gebaut und am 7. März 1962 genau um 12:04 in Betrieb genommen. Seitdem lernen dort Studierende über Atomphysik, Reaktorinstrumentierung oder auch Radiochemie. Der Reaktor dient auch der Forschung, zum Beispiel für Streuexperimente. Bis 2025 darf er betrieben werden, dann steht eine Verlängerung des Nutzungsvertrages mit den USA an.

Ist eine Atomkatastrophe im Prater möglich?

Die Energieleistung des Praterreaktors ist im Vergleich zu einem Kernkraftwerk sehr niedrig. Die tägliche Leistung beträgt etwa 250 Kilowatt. „Wir könnten damit pro Tag etwa 150 elektrische Heizstrahler betreiben”, sagt Mario Villa, der Reaktorbetriebsleiter am Atominstitut der TU Wien. „Die Leistung unseres Reaktors ist ungefähr um das 10.000 bis 12.000-fache geringer als in einem Kernkraftwerk, dementsprechend erwärmt sich unser Wasser kaum.” Wenn der Reaktor in Betrieb ist, hat das Wasser maximal 27 Grad.

Dabei verbraucht das Atominstitut pro Tag etwa fünfzehn bis zwanzig Gramm Uran. Bei diesem Verbrauch reichen die 3,5 Kilogramm Uran, die die TU hat, mindestens fünfzehn Jahre. Das hochgiftige Uran-235 hat eine Halbwertszeit von über 700 Millionen Jahren. Das bedeutet, dass nach dieser Zeit die Hälfte des Urans zerfallen, und damit unschädlich, ist. Dass das Uran im Reaktor der TU irgendeinen Schaden anrichtet, ist, laut Villa, unmöglich. „Das schlimmste, was passieren könnte, ist, dass ein Flugzeug in den Reaktor fliegt”, so Villa. Der Reaktor ist mit Schwerbeton ummantelt und könne deswegen einem Flugzeugabsturz standhalten. Selbst dann wäre also die radioaktive Kontamination der Umgebung nicht möglich.

Endlagerung in den USA

Damit ein Endlager wirklich sicher ist, muss eine ganze Reihe an Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Trotzdem gibt es immer noch die Möglichkeit, dass radioaktive Strahlung austritt und die Umgebung belastet. Allerdings wäre der Umweltschaden vergleichsweise sehr gering, da Österreich ja nur schwach- bis mittelradioaktiven Müll lagert. Um eine erhöhte Strahlenbelastung vorzeitig zu erkennen, gibt es ein Frühwarnsystem, das permanent die Strahlenbelastung misst.

Wenn der Forschungsreaktor geschlossen wird, übernimmt die USA den Atommüll der TU. Zusammen mit mehr als 9.000 anderen Brennstäben wird er in betonierten Edelstahlcontainern zwei bis drei Meter unter der Erde endgelagert. Ähnlich könnte es auch Österreichs Atommüll ergehen. Bis 2045 hat das Bundesministerium für die Erstellung des Entsorgungsprogrammes Zeit, dann läuft nämlich der Vertrag mit dem Lager in Seibersdorf aus. Bis zum 25. Mai kann jeder zu den Plänen des Bundesministeriums Stellung nehmen.