ForscherInnen der Uni Graz arbeiten an einem smarten Bienenstock, der Bienen vor Wetterkapriolen, Klimawandel und sogar Spritzmitteln schützen soll.

High-Tech contra Bienensterben

Der voranschreitende Klimawandel, die blutsaugende Varroamilbe, aber auch die in konventioneller Landwirtschaft verwendeten Spritzmittel machen Bienen das Leben nicht gerade einfach. Das trifft besonders ImkerInnen schwer, denn die Bienen überleben die genannten Kapriolen oft nicht.

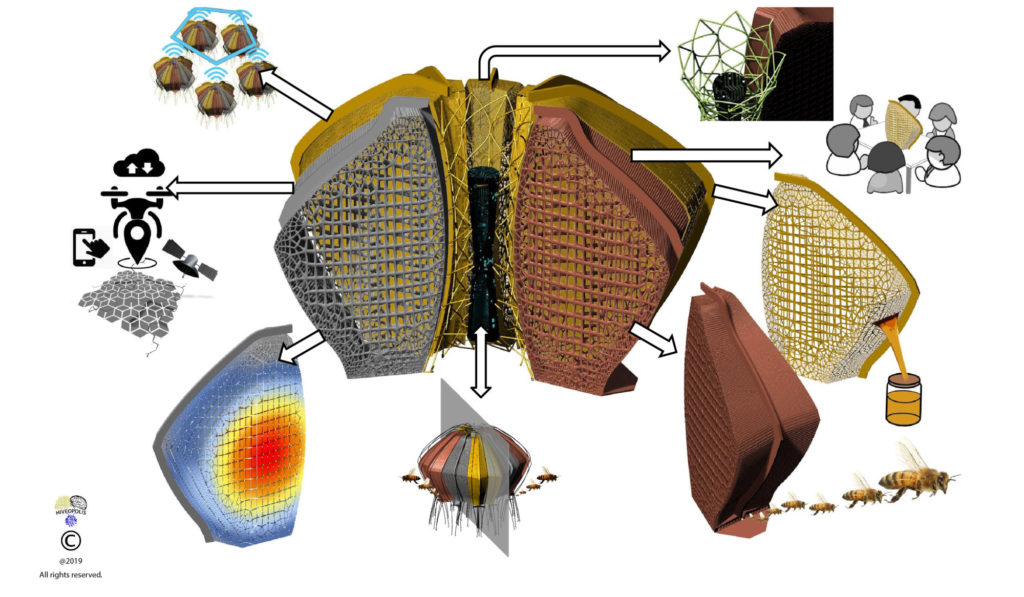

Das Projekt Hiveopolis vom Artificial Life Lab der Uni Graz, das von dem Zoologen Thomas Schmickl geleitet wird, will den Bienen unter die Flügel greifen. Dazu entwickeln sie einen „smarten“ Bienenstock. „So wie sich unsere Städte zu Smart Cities verändern, so kann der Bienenstock auch für die neuen Herausforderungen, die sich Honigbienen stellen, eine Smart City sein“, so Thomas Schmickl über das Projekt.

Fische und Bienen im Chat

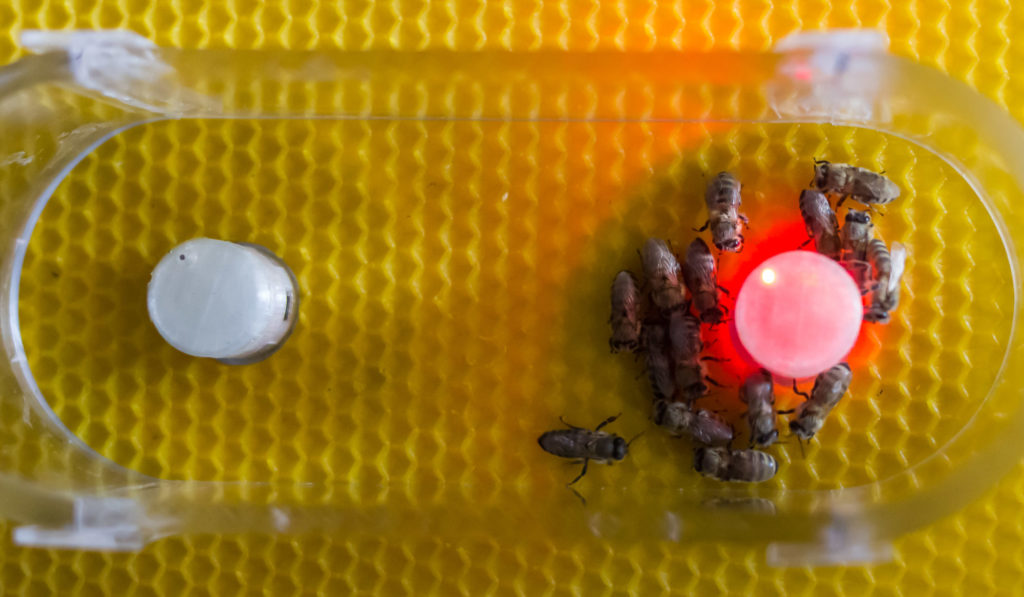

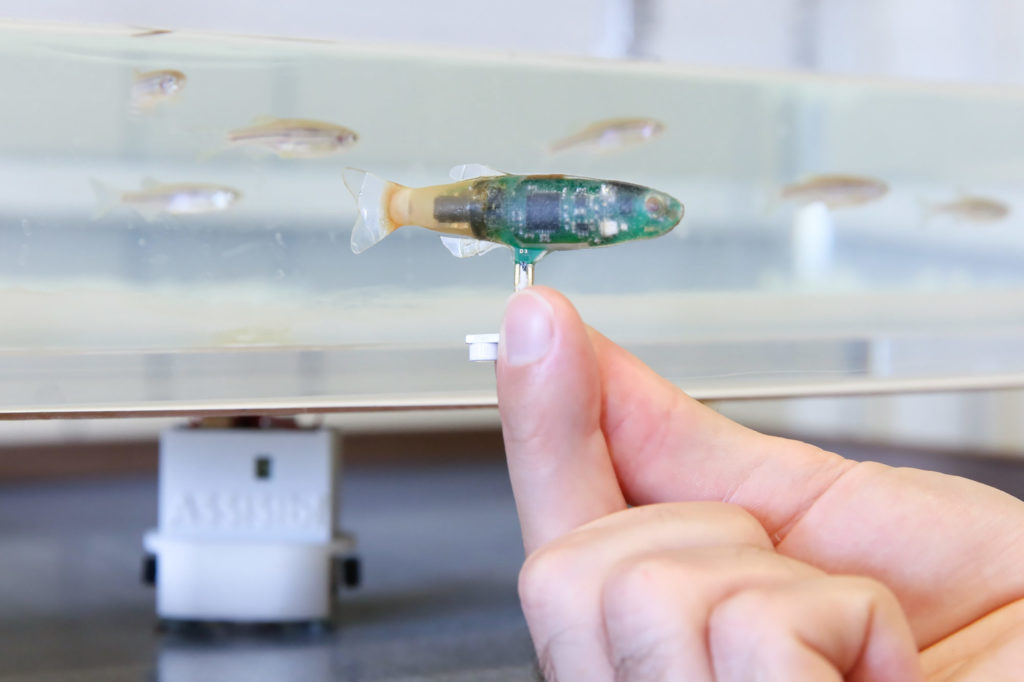

Ein wichtiger Teil des Projekts ist die Kommunikation zwischen Bienen und Technik. Dass das funktioniert, haben die ForscherInnen in einer Kooperation mit der École polytechnique fédérale in Lausanne gezeigt. Die in Lausanne lebenden Zebrafische konnten mithilfe von Robotern mit den Bienen in Graz kommunizieren.

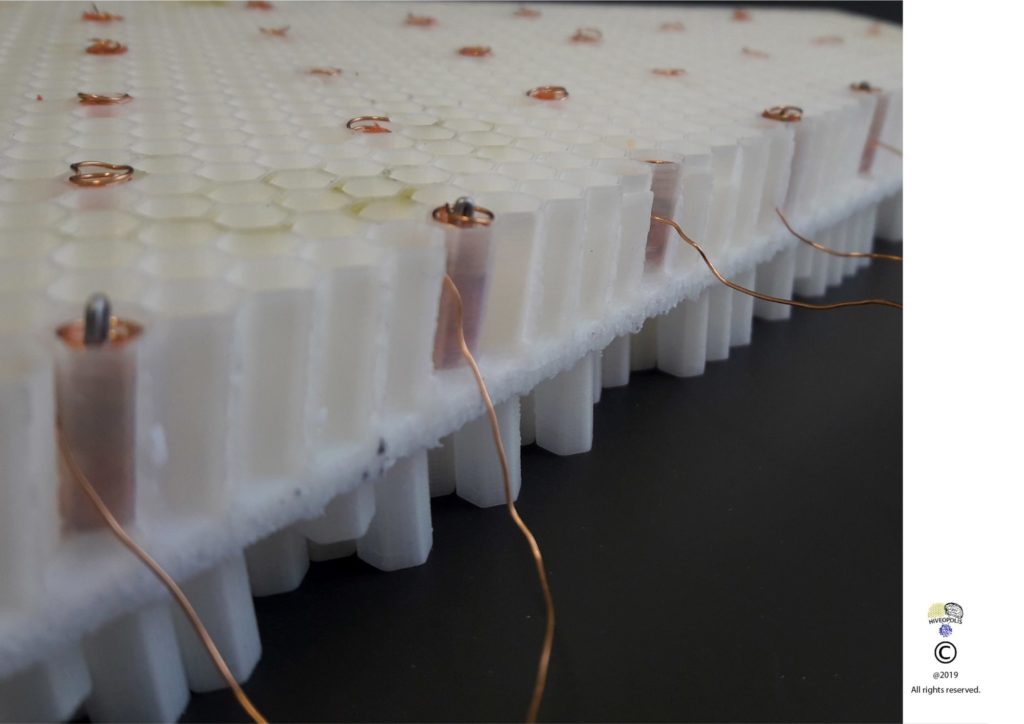

Die WissenschaftlerInnen verwendeten einen Roboter der den Fischen ähnlich sieht, damit er sich in den Fischschwarm integrieren konnte. Die Bienen in Graz brauchten keinen Bienen-Roboter, denn im Bienenstock ist es dunkel. Stattdessen verwendeten die ForscherInnen ein Gitter, das über Sensoren den Aufenthaltsort der Bienen via Internet an den Roboterfisch übersetzte.

Die Fische konnten sich entscheiden, ob sie im oder gegen den Uhrzeigersinn schwimmen. Diese Schwimmbewegung wurde an die Bienen in Graz übermittelt, die darauf reagierten und entsprechend den Ort wechselten. Die Bienen und die Fische einigten sich also auf eine gemeinsame, koordinierte Lösung, obwohl sie sich nie getroffen haben.

Der Zoologe Schmickl sieht das als Möglichkeit, das Verhalten von Tieren zu beeinflussen. „Wissenschaftlich ist das sehr interessant, um in Zukunft in Ökosystemen eine Balance herzustellen, die zunehmend aus den Fugen gerät“, so Mickl. „Mit Hiveopolis haben wir eine naheliegende Möglichkeit gefunden, das auszuprobieren.“

So funktioniert die Smart City

Wie kann man sich eine „Smart City für Bienen“ vorstellen? Der Bienenstock wird mit Sensoren ausgestattet, mit deren Hilfe die Bienen überwacht werden. So wird beispielsweise erfasst, ob die Brutnester bereit für die Eier der Königin sind. Ist das Wetter ungünstig und die Futtervorräte dadurch knapp, können die Arbeiterinnen vom Vorbereiten der Brutnester abgehalten werden, sodass sich keine Larven entwickeln, die aufgrund des Futtermangels dem Brutkannibalismus zum Opfer gefallen wären.

„Auf diese Weise lassen sich durch Kontrolle der Brutproduktion und Abgleich mit Wetter- und Populationsmodellen Steuerungsmaßnahmen setzen, durch die die Biene effizienter mit ihrer Energie in ihrer Arbeit umgehen kann“, erklärt Schmickl.

Bienen Big Data

Ein weiteres großes Problem der Bienen könnte mit der „Smart City“ gelöst werden: die Varroamilbe. Sie versetzt ImkerInnen in Angst und Schrecken, denn ein befallener Bienenstock ist kaum zu retten. Mit den smarten Sensoren in den neuen Bienenstöcken kann ermittelt werden, welche Königinnen Arbeiterinnen hervorbringen, die ein gutes Hygieneverhalten haben, also von Milben befallene Waben rechtzeitig aussortieren. Züchtet man diese Königinnen gezielt, könnte das Varroa-Problem in einigen Jahren gelöst sein.

Auch ein ähnlicher Roboter wie bei den Zebrafischen soll eingesetzt werden, um mit den Bienen zu kommunizieren. Er soll den Tanz nachmachen, mit dem Bienen sich untereinander über die besten Plätze zum Pollen- und Nektarsammeln austauschen. Ist zum Beispiel bekannt, dass auf einer bestimmten Wiese Instektizide gespritzt werden, kann der Roboter eingreifen und die Bienen mittels Tanz an einen anderen Ort lenken. „Dadurch kann man menschengemachte Stressfaktoren für die Natur, wie etwa Pestizide oder Monokulturen, ausgleichen“, sagt Schmickl.

Umgekehrt können Roboter und Sensoren Daten sammeln, zum Beispiel zu schlechten Sammelplätzen oder Milbenbefall, und an den nächsten Bienenstock weiterleiten. Dadurch werden nicht nur ImkerInnen unterstützt, auch WissenschaftlerInnen erhalten auf diesem Weg wertvolle Daten. „Es gibt da ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse, die auf dem Weg zu diesem Bienenstock zu einem besseren Verständnis der Natur führen“, ist sich Schmickl sicher.

Titelbild: Artificial Life Lab Uni Graz.